الطموحات السياسية لجنوب اليمن ومعوقاتها الداخلية

عدن – أحمد ناجي

فيما يتوالى النزاع اليمني فصولًا، أصبحت قضية جنوب اليمن ومستقبله السياسي أحد أبرز التحديات التي تواجهها البلاد. فسيطرة حركة أنصار الله (المعروفة بالحوثيين) على العاصمة اليمنية صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، والتدخل العسكري العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في العام 2015 لإبطاء تقدّم الحوثيين، أثّرا بشكل مباشر على مجريات الأحداث في الجنوب. وشكّلت هذه الأحداث للمحافظات الواقعة في جنوب اليمن فرصةً لإعادة تحديد معالم علاقتها مع الحكومة المركزية وسائر مناطق البلاد. وتراوحت مطالب الحركات الجنوبية التي برزت بين المطالبة بالتمتّع بقدرٍ أكبر من الاستقلالية ضمن دولة يمنية موحّدة، إلى الانفصال التام وإحلال دولة جنوب اليمن المستقلة، كتلك التي كانت قائمة قبل اتفاق الوحدة اليمنية وإعلان جمهورية اليمن الموحّدة في أيار/مايو 1990.1.

ثمة ميلٌ للاعتقاد بأن العقبة الرئيسة التي تعترض عملية تغيير وضع المحافظات الجنوبية هي العلاقة المحفوفة بين الشمال والجنوب، لكن هذا الاعتقاد لا يبدو دقيقًا. فالمشكلة الأساسية التي تواجهها الطموحات السياسية لجنوب اليمن تكمن في الخصومات القائمة بين المكونات الجنوبية. لقد ساهمت عسكرة بعض هذه المكونات خلال الحرب، بالإضافة إلى ضعف الحكومة اليمنية التي تحظى باعتراف دولي، في منح الجنوبيين هامشًا لإدارة شؤونهم الخاصة والسعي للتصعيد من أجل المطالبة بتطلعاتهم السياسية. وقد ظهر ذلك جليًّا من خلال تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في العام 2017، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة. لكن صعود المجلس الانتقالي الداعي إلى الانفصال عن الشمال، أماط اللثام عن الانقسامات التي تعتري المجموعات الجنوبية، نظرًا إلى أن هذا المجلس لم يكن محل إجماع كامل بين جميع الجنوبيين، ولا يوافق الكثير من الأفرقاء السياسيين الجنوبيين على أجندته.

نهضة الحراك الجنوبي

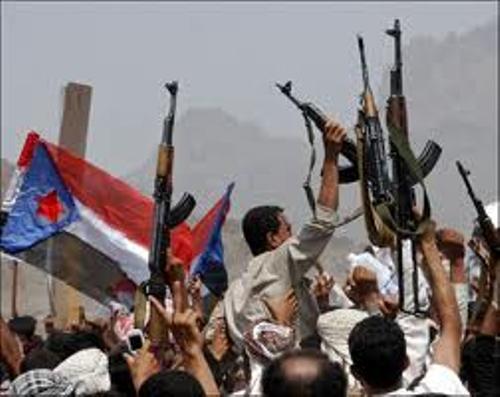

انطلقت تعبئة ما اصطُلِح على تسميته بالحراك الجنوبي في العام 2007، حين باشرت مجموعات سياسية في الجنوب العمل على المطالبة بالانفصال. وكانت البداية مع تنظيم احتجاجات وإضرابات للمطالبة بحقوق الجنود الذين سُرِّحوا من الخدمة والموظفين الذين صُرِفوا من العمل في جنوب اليمن سابقًا، أو ما كان يُعرَف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (انظر الخريطة 1). وقد استمدّت الاحتجاجات جذورها من التطورات التي أعقبت الحرب الأهلية في العام 1994، حين ألحقت قوات علي عبدالله صالح الهزيمة بالانفصاليين بقيادة علي سالم البيض، بعد إعلانه الانفصال في أيار/مايو من ذلك العام. وفي أعقاب ذلك، قام صالح بتسريح أو صرف الآلاف من عناصر الجيش وموظفي الخدمة المدنية الجنوبيين.

عند انتهاء الحرب، عمد بعض القادة الجنوبيين إلى تشكيل مجموعات أو تحالفات عدة أكّدت من جديد الاستياء الجماعي مما آلت إليه أوضاع الجنوبيين في اليمن بعد الوحدة. وقد انطلقت التظاهرات في العام 2007 من هذا الواقع، وسرعان ما نمت وتحوّلت إلى مناشدة واسعة وقوية من أجل إصلاح العلاقة بين الجنوب والشمال، فأعادت إحياء الانقسامات التي أدّت إلى اندلاع نزاع العام 1994. فقد شعر القادة الجنوبيون بالغُبن في الدولة الموحّدة. لكن الجانب السلبي تمثّل في غياب التوافق بشأن السبيل الأفضل للتحرّك، ما شكّل إيذانًا بحدوث انقسامات مُقبلة في أوساط القادة الجنوبيين.

وقد أبصرت مجموعات عدّة النور، منها الجبهة الوطنية للمعارضة الجنوبية (المعروفة بـ”موج”) التي أسّسها عبد الرحمن الجعفري في العام 1994؛ وحركة تقرير المصير (حتم) التي أنشأها عيدروس الزبيدي في العام 1995؛ وحركة إصلاح مسار الوحدة التي تأسست في العام 1996 على أيدي قادة الحزب الاشتراكي اليمني، الحزب الحاكم سابقًا في جنوب اليمن؛ واللجان الشعبية الجنوبية التي أنشأتها مجموعة أخرى من القادة المنتمين إلى الحزب الاشتراكي اليمني في العام 1998؛ والتجمع الديمقراطي الجنوبي-لندن الذي أسّسه عبدالله الأحمد وعوض راشد في العام 2004، إضافةً إلى مجموعات أخرى. وقد استغل صالح آنذاك الخلافات بين هذه التنظيمات لتعزيز نفوذه وتقويض مطالبها.

وفي العام 2006، سعت جمعية ردفان الخيرية التي أُنشِئت في عدن لخدمة سكان منطقة ردفان في جنوب البلاد، إلى معالجة تداعيات الصراعات الداخلية في المنطقة، وردم الهوة القائمة بين القوى السياسية المتعددة فيها. فأطلقت مبادرة التسامح والتصالح بهدف توحيد جهود القادة الجنوبيين. وسرعان ما أغلق نظام صالح الجمعية وعطّل المبادرة، لكن النظرة إلى ضرورة توحيد الجهود كشفت ضمنًا أن أحد العوائق الأساسية التي تحول دون تحقيق مطالب الحراك الجنوبي يكمن في تشرذمه الداخلي.

حين اندلعت احتجاجات الجنوب في العام 2007، كان صالح يخوض مواجهة سياسية مع أحزاب المعارضة التي كانت منضوية في إطار ما يُعرَف بأحزاب اللقاء المشترك. وكان هذا اللقاء عبارة عن تحالفٍ ضمّ الحزب الاشتراكي اليمني وحزب الإصلاح التابع للإخوان المسلمين، إلى جانب أحزاب أخرى. ووقعت هذه المواجهة عقب إعادة انتخاب صالح لولاية رئاسية جديدة في أيلول/سبتمبر 2006، حين سعى إلى تشديد قبضته على السلطة حتى في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية وتفشّي الفساد. وكان صالح يخوض أيضًا في تلك الفترة نزاعًا مسلّحًا مع الحوثيين الذين كانوا قد توسّعوا إلى مناطق جديدة في محافظة صعدة شمال البلاد.

أثارت هذه الأزمات استياءً في مختلف أنحاء البلاد، أُضيف إلى حالة التململ في الجنوب. وقد أسفر هذا الوضع عن إعادة إحياء الحراك الجنوبي، وعودة علي سالم البيض إلى الواجهة من جديد، إضافةً إلى سياسيين آخرين كانوا قد نشطوا في جنوب اليمن سابقًا. وشهدت تلك المرحلة أيضًا بروز تشكيلات سياسية جديدة، منها المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب المستقلة، والهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب، والهيئة الوطنية للنضال السلمي الجنوبي، ومجلس قيادة الثورة السلمية لتحرير الجنوب. وقد رفعت جميع تلك المجموعات مطالب من أجل الجنوب، واعتبر كلٌّ منها نفسه ممثِّلًا شرعيًا للقضية.

وبغضّ النظر عن سردية العداء الجنوبي لصالح، أدّى عدد كبير من القادة الجنوبيين دورًا ناشطًا في حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامته، وسعوا إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع النظام، ما أماط اللثام عن الانقسامات في مواقف الجنوبيين. وكانت هذه التصدّعات واضحة في حرب العام 1994، حين تمكّن صالح من تحقيق نصر عسكري بفضل تعاون خصوم البيض الجنوبيين معه، ومنهم عبد ربه منصور هادي الذي حارب الانفصاليين وأصبح لاحقًا نائب الرئيس في عهد صالح، قبل أن يحلّ مكانه في رئاسة البلاد. وتجلّت هذه الانقسامات بوضوح أيضًا في الانتخابات الرئاسية في العام 2006، حين أعلنت أحزاب اللقاء المشترك ترشيح الشخصية السياسية الجنوبية من محافظة حضرموت فيصل بن شملان. لكن، وعلى الرغم من أصوله، اصطف عدد من المجموعات الجنوبية إلى جانب صالح.

استمرت الاحتجاجات في الجنوب بصورة منتظمة خلال ما تبقّى من عهد صالح. لكن كانت لانتفاضات الربيع العربي في العام 2011، والتي انبثقت عنها تظاهرات حاشدة في صنعاء ومدن أخرى، أصداء خاصة في المحافظات الجنوبية، ما أضاف زخمًا جديدًا إلى الحراك الشعبي في الجنوب. وقد بدا أن هذا الوضع يتيح فرصًا متجدّدة للحراك الجنوبي، لكنه حمل أيضًا تحديات تجلّت مثلًا في تدخّل قوى إقليمية منها إيران التي أرادت أن يكون لها حضور في السياسة اليمنية، فزادت دعمها للبيض. وتبعًا لذلك، عمد حزب الله الموالي لإيران في لبنان إلى تدريب مئات المقاتلين المنتمين إلى مجموعات جنوبية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، جرى التوصل برعاية مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق سياسي لتسوية الأزمة اليمنية، تخلّى صالح بموجبه عن السلطة وحلّ هادي مكانه في رئاسة البلاد، فكانت تلك خطوةً مهمة للحراك الجنوبي، نظرًا إلى أن هادي يتحدّر من محافظة أبين الجنوبية. ومن أجل التوصل إلى توافق بشأن رؤية مشتركة لتمثيل الجنوب في مرحلة ما بعد صالح، عقدت شخصيات سياسية جنوبية، منها علي ناصر محمد، رئيس جنوب اليمن سابقًا، وحيدر أبو بكر العطاس، أول رئيس لحكومة الوحدة، مؤتمرًا في القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، كانتأبرز نتائجه الدعوة إلى اعتماد نظام فيدرالي مؤلَّف من إقليمَين، شمالي وجنوبي، ترأسهما حكومة فيدرالية واحدة، على أن ينتهي هذا النظام بإجراء استفتاء لتقرير مصير الجنوب بعد خمس سنوات. ودعا المؤتمر أيضًا إلى إنشاء مجلس يكون بمثابة هيئة تنسيقية بين المجموعات السياسية الجنوبية.

صحيحٌ أن النتائج التي توصّل إليها مؤتمر القاهرة أطّرت معظم الأهداف الجنوبية، إلا أن الانقسامات بين الأفرقاء حالت دون تنفيذ البنود التي جرى الاتفاق عليها. وعمد هادي الذي أصبح تعيينه خلفًا لصالح رسميًا بعد انتخابه رئيسًا في شباط/فبراير 2012، إلى اختيار بعض المشاركين في مؤتمر القاهرة للانضمام إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي أُطلِق في آذار/مارس 2013. ومع أن هذا المؤتمر شكّلمحفلًا للحراك الجنوبي لمناقشة مستقبل الجنوب مع جميع الأفرقاء السياسيين في اليمن، فإن مسألة اختيار الجهة التي تمثّل الجنوب أشعلت جذوة خصومات شديدة. فقد اعتبرت بعض القوى السياسية الجنوبية أن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني لا يحظون في الجنوب بالدعم الذي يخوّلهم تقرير مستقبل القضية الجنوبية. وازدادت هذه الانتقادات حين أعلن مؤتمر الحوار الوطني عن النتائج التي توصّل إليها، مقترحًا إقامة دولة فيدرالية تتألف من ستة أقاليم موزّعة على الشكل التالي: أربعة أقاليم في الشمال وإقليمَين في الجنوب. وقد أبدى الانفصاليون الجنوبيون رفضهم لهذا الاقتراح، مفضّلين القطيعة الكاملة مع الشمال. وإبّان سيطرة الحوثيين على صنعاء، جرى فعليًا تعليق كل ما تم التوصل إليه من اتفاقات في الفترة الانتقالية.

العقبات المتمثّلة بالانقسامات الداخلية في الجنوب

شهدت الديناميكيات السياسية في اليمن تغيّرات كبرى بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في العام 2015. فقد بات التدخل الإقليمي في الجنوب عاملًا أساسيًا يسهم في تحديد سلوك القوى السياسية فيه التي حاولت إحداث تغيير في العلاقات مع سائر مناطق البلاد. وفي الوقت نفسه، بقيت المجموعات الجنوبية منقسمة وتتنازع في ما بينها بشأن تصوراتها لمستقبل منطقتها.

وفي أيار/مايو من العام 2017، أسّس عددٌ من الشخصيات والحركات السياسية الجنوبية المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصبح اليوم اللاعب الأبرز في الجنوب، ويتولّى رئاسته الزبيدي، الذي عزله هادي من منصبه كمحافظ عدن في نيسان/أبريل من العام نفسه. وسطع نجم المجلس الانتقالي وسط اختلاف أولويات أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية. فقد دعمت الإمارات الحراك الجنوبي ضدّ إدارة هادي المدعومة من السعودية، لأن الإمارات أرادت ضمان قدرتها على الحصول على موطئ قدم في منطقة خليج عدن، والتي تُعتبر أساسية لتجارتها. لذا، من الضروري لتحقيق هذا الهدف أن تحظى بنفوذ في الجنوب، ولا سيما في المناطق الساحلية.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الخلافات قائمة داخل الكيانات الجنوبية الفاعلة اليوم، وهي انعكاس لخصومات قديمة كانت قائمة داخل الحزب الاشتراكي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بين قادة محافظتَي الضالع ولحج من جهة، ومحافظتَي أبين وشبوة من جهة أخرى. واليوم، تتألف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمعظمها من شخصيات من الضالع ولحج، فيما يتركّز أنصار هادي في شبوة وأبين، حيث نشأ الرئيس. مع ذلك، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مساحات واسعة من المحافظات الجنوبية، ولا سيما عدن والضالع وسقطرى، وحتى أجزاء من لحج وأبين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إنشاء إدارته الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرته، قبل أن يدخل التحالف بقيادة السعودية على خط الوساطة من أجل إبرام اتفاق الرياض بين هادي والمجلس الانتقالي، الذي وصفه الاتفاق بأنه ممثل مهم عن القضية الجنوبية. لكن الاتفاق ضم أيضًا مجموعات جنوبية أخرى، بما فيها الائتلاف الوطني الجنوبي المدعوم من هادي، وهو منافس للمجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن أحزاب أخرى كمؤتمر حضرموت الجامع، والمجلس العام لأبناء محافظتَي المهرة وسقطرى. لكن ثمة بعض المجموعات الجنوبية الأخرى التي يختلف مسارها عن مسار الأطراف الموقّعة على الاتفاق، ناهيك عن أن دولًا عدة في المنطقة تمارس اليوم تأثيرًا كبيرًا على هذه المجموعات، وتحدّد الكثير من أولوياتها.

صحيحٌ أن الجهات الفاعلة السياسية الجنوبية تتبنّى منذ فترة طويلة سردية الهيمنة الشمالية لوصف الأزمة التي يواجهها الجنوب، إلا أن هذه السردية لم تعد تنطبق كما كان عليه الحال سابقًا في فترة الحكم المركزي. ففي الوقت الراهن، باتت المناطق الشمالية اليمنية هي التي ترزح تحت وطأة الحرب وتعاني من الضعف في ظل حكومة هادي وسيطرة الحوثيين على معظم مناطقه، فيما أصبحت مناطق الجنوب أفضل نسبيًا. وهذا يفسّر لماذا سيكون مستقبل الجنوب إلى حدٍّ كبير رهنًا بالتجاذبات القائمة بين قواه السياسية المختلفة.

ثمة رأي سائد في الجنوب مفاده أن إعلان الوحدة اليمنية في العام 1990 لم يكن خطوة محسوبة تمامًا. فقد أراد صالح إحراز أي إنجازٍ كان لتعزيز موقعه، فيما رغب البيض بتجاوز التصدعات الداخلية الناجمة عن الحرب الأهلية التي اشتعلت في اليمن الجنوبي في العام 1986، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية التي أصابت هذه الدولة الموالية للاتحاد السوفياتي سابقًا بعد انهياره. ويدعم هذا التفسير طبيعة اتفاق الوحدة، الذي فشل في أخذ قضايا أساسية في الحسبان، مثل دمج الجيوش، والسياسات الاقتصادية التي يجب اتّباعها، والمؤسسات السياسية التي ينبغي قيامها، من بين جملة أمور أخرى. وقد مهّد كلّ ذلك لاندلاع حرب العام 1994 وهزيمة النخب الحاكمة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

إن السبب الجوهري وراء الصراعات المتكررة في الجنوب مرتبطة بمسألة التمثيل التي تتنافس عليها الكيانات السياسية الجنوبية، والتي تزاحم كلٌّ منها لتصوير نفسه على أنه الممثّل الشرعي الأبرز لقضية الجنوب. والصراع على التمثيل متجذّر في النسيج الاجتماعي والديموغرافي لجنوب اليمن، حتى أنه أعاد إحياء تيارات خفية كانت قائمة خلال الفترة التي حكمت فيها بريطانيا المنطقة، ومرحلة ما بعد الاستقلال، والفترة التي أعقبت الوحدة. ثمّة إذًا ثلاثة عوامل أساسية تؤجّج جذوة الانقسامات في الجنوب.

يتمثّل العامل الأول في إرث الانقسام التاريخي. فواقع الجنوب اليوم لا يمكن فصله عن فترة الحكم البريطاني. في بادئ الأمر، ركّزت بريطانيا على بسط سيطرتها على عدن ومينائها الذي يتمتع بموقع استراتيجي على الممر البحري المؤدي إلى الهند وآسيا. وقد أثّر ذلك على عدن، التي خضعت لسيطرة بريطانيا في العام 1839، إذ أفسح ذلك المجال أمام تطوير المدينة لكنه فصلها في الوقت نفسه عن المناطق الداخلية، التي بقيت في منأى عن موجة التطوير. وفضّلت بريطانيا التعامل مع المناطق في خارج عدن من خلال شيوخ القبائل أو غيرهم من القادة التقليديين، ووقّعت في ما بعد اتفاقيات حماية معهم لضمان استقرار المدينة. وبعد انسحاب بريطانيا من عدن في العام 1967، خضعت المنطقة لسيطرة الجبهة القومية للتحرير. وخلّفت الترتيبات المتنوعة التي أدخلتها بريطانيا، فضلًا عن التنافس المرير بين الجبهة القومية للتحرير وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل الساعيتَين إلى الاستقلال، مشهدًا سياسيًا متشرذمًا سيدوم لفترة طويلة.

أما العامل الثاني فهو النزاع بين المركز والأطراف، الذي تجلّى من خلال التوترات بين الجبهة القومية للتحرير وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل. فقيادة هذه الأخيرة كانت تتألف بمعظمها من شخصيات مدنية من عدن فضّلت الوسائل السياسية وتنظيم الاحتجاجات كسبيل لتحقيق الاستقلال.2 في المقابل، تحدّر قسم كبير من قادة الجبهة القومية للتحرير من مناطق ريفية، وعارضوا النهج الذي اتّبعته جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل، وفضّلوا النضال المسلح كسبيل لتحرير الجنوب. وحظي هذا الخيار بتأييد كثيرين في المناطق المحيطة بعدن. وفي نهاية المطاف، رجحت كفة الجبهة القومية للتحرير ونجحت في بسط نفوذها، لكن ذلك لم يخمد التوترات بين النخب الحضرية والريفية.

يُضاف إلى التنافس بين المناطق الحضرية والريفية، التنافس داخل المناطق الريفية الذي تجلّى في الهياكل السياسية والقيادية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحزبها الاشتراكي اليمني. وفي كانون الثاني/يناير من العام 1986، اندلعت مواجهة دامية بين جناحين مختلفين من الحزب: الطغمة بزعامة عبد الفتاح إسماعيل، والزمرة بزعامة علي ناصر محمد، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.3 واقع الحال أن ثمّة أسبابًا عدّة وراء الصراع ترتبط بالخلافات حول إدارة الدولة، والوحدة مع الشمال، والعلاقات بين الجنوب والدول الأجنبية، وبشكل أكثر رمزية، السيطرة على المركز الحضري لعدن، وغيرها. علاوةً على ذلك، اتّخذ الصراع بعدًا جغرافيًا، إذ إن قادة الطغمة كانوا من الضالع ولحج، فيما كان قادة الزمرة من أبين وشبوة، وهو انقسام ما زال مؤثّرًا في الوقت الراهن في المجلس الانتقالي الجنوبي وفي أوساط بعض خصومه. ولدى كل طرف تحالفاته وعلاقاته الخاصة في باقي مناطق جنوب اليمن وشماله، وروابطه الخاصة مع القوى الإقليمية الناشطة الآن في البلاد.

والعامل الثالث الذي غذّى الانقسامات والخلافات حول التمثيل في الجنوب يرتبط بالتفضيلات السياسية لبعض المناطق الجنوبية. ولهذا الأمر سوابق تاريخية متعلّقة بمحاولة بريطانيا توحيد حلفائها اليمنيين الجنوبيين تحت راية اتحاد الجنوب العربي في نيسان/أبريل 1962. لكن المسؤولين في المناطق الشرقية من حضرموت والمهرة وأجزاء من شبوة رفضوا الانضمام إلى الاتحاد، وفضّلوا الحكم الذاتي. وفي العام 1967، وحّد الاستقلال عن بريطانيا جميع المناطق الجنوبية في دولة واحدة، مركزها عدن، لكن الصراعات المزمنة داخل العاصمة لم تؤدِّ سوى إلى تعزيز رغبة سكان هذه المناطق الثلاث في استعادة حكمهم الذاتي. وهذه الرغبة لا تزال متّقدة حتى يومنا هذا.

من غير المعروف كيف ستتطوّر العلاقات بين جنوب اليمن وشماله، ويُعزى سبب ذلك بشكل كبير إلى عدم وضوح نتيجة الحرب الدائرة في البلاد. لكن هذا الصراع سلّط الضوء على الديناميكية السياسية والتاريخية الناظمة للأوضاع في جنوب اليمن. كانت التوترات بين الشمال والجنوب بارزة أكثر في عهد صالح، إذ كانت هيمنة الشمال المحرك الأساسي للنزاعات، وليس الانقسامات في أوساط المجموعات الجنوبية. أما انتخاب هادي المنحدر من الجنوب فقد أبرز الخلافات بين الرئيس الجنوبي والمجموعات الجنوبية الأخرى، ما زاد من حدّة الانقسامات في الجنوب.

خاتمة

لا ينبغي أن تصرف الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية الجنوبية النظر عن حقيقة أن المطالب الجنوبية في جوهرها مطالب عادلة ضد حالة التهميش والحرمان التي كانت سائدة في الجنوب في السنوات الماضية. لكن الخصومات السياسية أفسحت المجال أمام السياسيين الجنوبيين، فضلًا عن الأفرقاء السياسيين من خارج الجنوب (في شمال اليمن أو في مختلف دول المنطقة) لاستغلال القضية الجنوبية من أجل تحقيق غاياتهم الخاصة.

هذا الوضع المؤسف يجب أن يدفع الجنوبيين للاتفاق في ما بينهم حول نوع العلاقة التي ستجمعهم مع سائر مناطق اليمن، على أن يشكّل الحوار الشفاف خطوة أولى على هذا المسار. إن جنوب اليمن اليوم مختلف تمامًا عن الدولة المستقلة التي كانت قائمة قبل العام 1990، ما يعني أن الحركات الانفصالية اليوم يجب أن تأخذ في الاعتبار تفضيلات المجتمعات المحلية التي ترى أن الحكم الذاتي منطقي أكثر من إعادة إحياء دولة جنوب اليمن. فإذا نجحت القوى السياسية الجنوبية في تبنّي رؤية مشتركة وجامعة، ستصبح أكثر قدرةً على ضمان الاستقرار في الجنوب بشكل خاص واليمن بشكل عام، بحسب مركز كارنيغي.

تم إصدار هذه الدراسة بدعمٍ من برنامج X-Border Local Research Network (شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية) الذي يحظى بتمويل من مشروع UK Aid التابع للحكومة البريطانية. إن الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تعبّر بالضرورة عن السياسات الرسمية للحكومة البريطانية.